Balaciner CO

Balaciner – cair de nuvem em nuvem em meio aos raios

Balaciner é o título das lembranças cinematográficas de J.M.G. Le Clézio, publicadas em 2007 pela editora Gallimard [sem edição brasileira].

“Balaciner” seria, na era do cinéfilo, algo equivalente à disposição do “flâneur” do século XIX.

é o título das lembranças cinematográficas de J.M.G. Le Clézio, publicadas em 2007 pela editora Gallimard [sem edição brasileira].

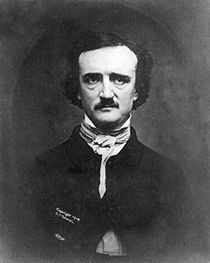

“Balaciner” seria, na era do cinéfilo, algo equivalente à disposição do “flâneur” do século XIX. Flanar, ensina o Houaiss, é “andar ociosamente, sem rumo nem sentido certo”, conforme Walter Benjamin indicou na referência, tão famosa quanto citada a Baudelaire, em que o poeta compara “o homem da multidão, que o narrador de Poe segue através da extensão e largura da Londres noturna, com o ‘flâneur’” que só na Paris do seu tempo ainda encontrava “características que datavam dos bons velhos tempos […] – arcadas onde não seria exposto à visão de carruagens que não admitiam a concorrência dos pedestres. Havia o pedestre que se mistura à multidão, mas havia também o ‘flâneur’ que exigia espaço e não admitia abrir mão da vida privada de um cavalheiro.”

“Balaciner” seria, na era do cinéfilo, algo equivalente à disposição do “flâneur” do século XIX. Flanar, ensina o Houaiss, é “andar ociosamente, sem rumo nem sentido certo”, conforme Walter Benjamin indicou na referência, tão famosa quanto citada a Baudelaire, em que o poeta compara “o homem da multidão, que o narrador de Poe segue através da extensão e largura da Londres noturna, com o ‘flâneur’” que só na Paris do seu tempo ainda encontrava “características que datavam dos bons velhos tempos […] – arcadas onde não seria exposto à visão de carruagens que não admitiam a concorrência dos pedestres. Havia o pedestre que se mistura à multidão, mas havia também o ‘flâneur’ que exigia espaço e não admitia abrir mão da vida privada de um cavalheiro.”

As primeiras imagens filmadas das ruas de Paris, feitas cerca de trinta anos depois da morte de Baudelaire, em 1867, indicam que os “bons velhos tempos”, nos quais ainda era possível flanar nas arcadas, estavam desaparecendo. O “flâneur” estava fora de lugar. E talvez seja possível dizer que, nas décadas seguintes, o surgimento das salas de cinema substituiu flanar por balaciner. O espectador encontrou um refúgio da rua no qual voltou a fazer parte da multidão sem abdicar de sua individualidade. No cinema, o homem da multidão, de Poe, e o “flâneur”, de Baudelaire, teriam se fundido, dando lugar ao “balacineur”.

O cinema, em 1911, conforme a descrição de Ricciotto Canudo, “é a vontade de uma nova Festa, de uma unanimidade alegre, realizada em um espetáculo, em um lugar, onde os homens se encontram reunidos, onde eles podem, em proporção maior ou menor, esquecer de suas individualidades isoladas. Esse esquecimento, alma de toda religião e sentimento de toda estética, triunfará algum dia de maneira grandiosa.”

O cinema, em 1911, conforme a descrição de Ricciotto Canudo, “é a vontade de uma nova Festa, de uma unanimidade alegre, realizada em um espetáculo, em um lugar, onde os homens se encontram reunidos, onde eles podem, em proporção maior ou menor, esquecer de suas individualidades isoladas. Esse esquecimento, alma de toda religião e sentimento de toda estética, triunfará algum dia de maneira grandiosa.”

Arrisco traduzir a primeira página do livro de Le Clézio, antecedida pelo prefácio de Gilles Jacob:

“Ballaciner

cair do céu

de nu vem

em nuvem

em meio aos

raios.”

Entre os artifícios técnicos do cinema, Le Clézio pergunta se “o feixe luminoso projetado na tela não deveria ter a forma de um círculo, caso não tivesse sido decidido (sem dúvida por contágio do retângulo dos quadros) retificá-lo por meio de uma máscara.” O formato retangular teria sido, então, uma das primeiras manifestações, mais ainda do que de equiparar, de considerar o cinema como síntese das artes pré-existentes.

Entre os artifícios técnicos do cinema, Le Clézio pergunta se “o feixe luminoso projetado na tela não deveria ter a forma de um círculo, caso não tivesse sido decidido (sem dúvida por contágio do retângulo dos quadros) retificá-lo por meio de uma máscara.” O formato retangular teria sido, então, uma das primeiras manifestações, mais ainda do que de equiparar, de considerar o cinema como síntese das artes pré-existentes.

Retificando o artigo de 1911 em que anunciara “o nascimento de uma sexta arte”, Ricciotto Canudo começa o artigo “A lição do cinema”, oito anos depois, afirmando que “o nascimento do cinema, foi exatamente o da sétima arte.”

Para Le Clézio, o cinema “reinventa” uma luz que “provém de outro lugar”, como a da Lua, fazendo referência a um poema de Parmênides. E os equipamentos técnicos que permitem registrar e reproduzir imagens em aparente movimento nos restituiriam “a luz noturna para que possamos viver nossa vida sonhada nas salas escuras de cinema, longe, tão longe da realidade.”

É nessa dubiedade “entre real e inventado, entre o que se vive e o que se imagina, entre o que se crê e o que se deseja” que tudo se dá. De início, “o cinema parece vocacionado para o interior (a superfície do fundo da caverna). Fora, há sol demais, vento demais, talvez folhas de árvore que se movem demais. A noite, a noite de verdade é escura demais, e o filme incapaz de fixar a cintilação das estrelas.”

Mas ainda na infância, “no corredor da sua avó”, Le Clézio descobre “a abertura para o mundo que é o cinema. Uma janela para a vida real, no muro hostil, defensivo, do pós-guerra. O que a tela mostrava deixara de existir há muito tempo”, mas ele não sabia disso.

Mas ainda na infância, “no corredor da sua avó”, Le Clézio descobre “a abertura para o mundo que é o cinema. Uma janela para a vida real, no muro hostil, defensivo, do pós-guerra. O que a tela mostrava deixara de existir há muito tempo”, mas ele não sabia disso.

A rememoração de Le Clézio passa por alguns grandes e previsíveis nomes (Dreyer, Ozu, Mizoguchi, Vigo, Pasolini etc.) e conclui perguntando se “o cinema de amanhã será coreano”, depois de ter sido japonês, americano e francês. Será? Não sei responder, mas a possibilidade me inquieta. Salvo engano, nunca vi filmes de Hwang Sok-yong ou Lee Seung-U. Falha minha, sem dúvida.

Ao longo das suas lembranças Le Clézio reafirma o valor da imagem como prova. Sem citar A queda da dinastia Romanov (1927), de Esfir Schub, considera que “nada tem a força de impacto e de repercussão das imagens filmadas durante a Primeira Guerra mundial, ou durante a guerra civil espanhola. A revolução russa, através dos filmes de arquivo, fala melhor dessa mudança definitiva: através dos grandes acontecimentos que a câmera capturou […], mas sobretudo nas imagens do cotidiano de um mundo prestes a mudar […] surge a Idade Média.”

Não é mais preciso questionar o valor relativo da imagem como prova na era digital para relativizar uma passagen como essa. É notório não ser mais possível afirmar que a imagem cinematográfica é o testemunho do que ocorreu diante da câmera. Bastaria lembrar a Le Clézio suas próprias palavras: “a imagem só nos oferece sombras, e a realidade nos escapa.”

Leia Mais

Assine nossa newsletter

Email inválido!

Toda sexta-feira enviaremos uma seleção de conteúdos em destaque na piauí