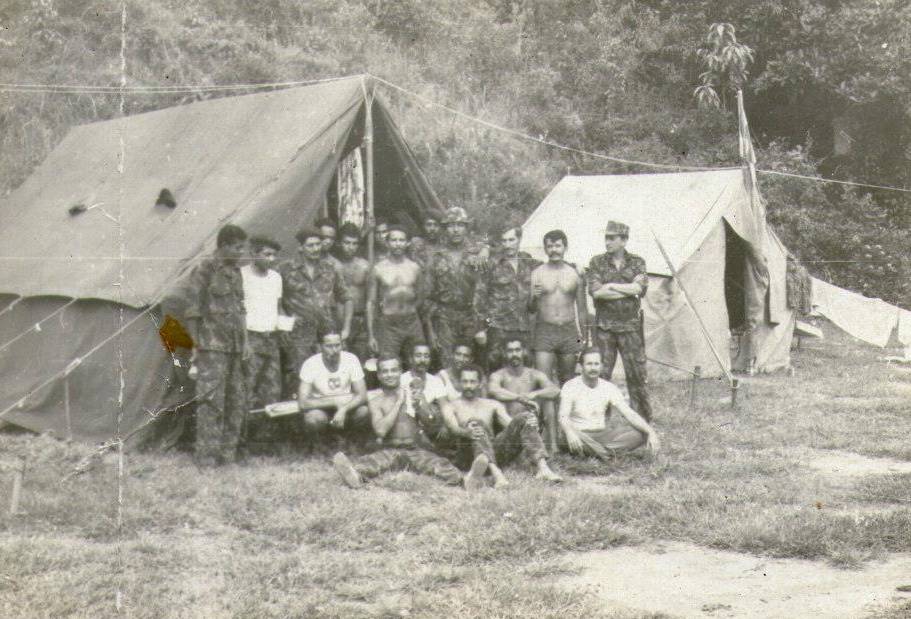

Militares do NuCOE em fotografia dos anos 1970: grupo inspirado na repressão às guerrilhas deu origem ao Bope Foto: Reprodução

Como o Bope virou o Bope

As origens da tropa de elite do Rio de Janeiro ajudam a entender por que ela é tão violenta e por que nunca foi eficaz para conter o crime

No dia 18 de agosto de 1981, policiais do Departamento Geral de Investigações Especiais (DGIE) deram início a uma delicada operação: transferir uma jiboia de cerca de 2 metros para o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Não se tratava, no entanto, de uma dessas situações mais ou menos corriqueiras, quando um animal selvagem surge inesperadamente na rua ou na casa de alguém e os bombeiros vão até lá para resgatá-lo. O réptil na verdade havia sido retirado das dependências do Ponto Zero, prédio que funcionava como sede de vários órgãos policiais em Benfica, na Zona Norte da cidade.

Para os policiais que ali trabalhavam, a cobra não causara espanto algum. Vivia lá dentro havia tempos, e só foi retirada depois que, num esforço coletivo de reportagem, jornalistas da Tribuna da Imprensa, do Jornal do Brasil, da Gazeta Mercantil e da Última hora revelaram sua existência. Eles foram até o prédio e encontraram-na numa jaula. Segundo a reportagem publicada no Jornal do Brasil, os repórteres receberam denúncias de que a jiboia “vinha sendo mantida nessa unidade policial para coagir presos a assinar confissões”. O jornal prosseguiu na cobertura e revelou, três dias depois, que o animal havia sido capturado pelos agentes quando ainda era filhote, “durante treinamento de sobrevivência na selva, na Serra de Madureira, no final de 1969”.

Os policiais que participaram desse treinamento e capturaram a jiboia eram lotados no Grupo de Operações Especiais (Goesp), uma unidade policial subordinada à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Guanabara. O Goesp tinha acabado de ser criado quando o grupo fez a expedição pela serra. Foi idealizado pela secretaria e recebeu apoio do Exército. Depois foi rebatizado algumas vezes, tornando-se o que hoje conhecemos como Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da Polícia Civil do Rio.

O Jornal do Brasil também contou, numa das reportagens, que em 1980 um policial militar se deixou fotografar com a jiboia enrolada no corpo. O nome dele era Paulo César Amêndola. Depois de bater ponto por alguns anos no Goesp, Amêndola decidiu usar sua expertise para criar um grupo semelhante na PM do Rio: o Núcleo da Companhia de Operações Especiais (NuCOE). Essa pequena unidade também mudou de nome tempos depois. Hoje atende por Batalhão de Operações Policiais Especiais, o famoso Bope.

O episódio da cobra – representativo daqueles anos de ditadura, tanto pela prática da tortura quanto pelo treinamento na selva – é informativo sobre a formação das polícias no Rio de Janeiro. Ilustra um fato pouco conhecido: que tanto a Core quanto o Bope têm suas raízes na política antiguerrilha do Exército – uma lógica não de policiamento, mas de extermínio. As consequências disso se refletem na alta letalidade policial do Rio, uma das maiores do Brasil. O episódio mais recente foi o massacre que deixou mais de 120 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, em outubro passado. A Core e o Bope foram protagonistas da operação, considerada um sucesso pelo governo do estado.

Parte dessa genealogia da polícia fluminense é contada com orgulho pelo próprio Amêndola em seu livro Bope – A origem da mística: a verdadeira história das Operações Policiais Especiais., publicado em 2024. Dentre as muitas passagens que chamam atenção, uma é particularmente significativa. No início do terceiro capítulo, o coronel aposentado faz uma homenagem a um “nome que ficou imortalizado na Segunda Guerra Mundial, quando no comando de um grupamento de operações especiais do Exército alemão: Otto Skorzeny”.

A menção vem acompanhada de uma foto do militar em que se destaca a insígnia das SS [as Schutzstaffel, organização paramilitar ligada ao Partido Nazista alemão]. A homenagem prossegue: “Este agente realizou, com sucesso, incursões julgadas impossíveis, como, por exemplo, o resgate de Mussolini de uma impenetrável prisão.” Assim, sem qualquer ressalvas, o idealizador e fundador do Bope nos indica que tipo de referência inspirou a criação da unidade. Uma consulta a jornais da época também ajuda a entender a formação dessas tropas que, até hoje, matam impunemente em nome do Estado.

O marco inicial desse processo é 1957. Naquele ano, o Exército brasileiro criou um Curso de Operações Especiais com o objetivo de formar militares capacitados para a chamada guerra irregular. Era uma política alinhada aos tempos da Guerra Fria, em que a guerra convencional deu lugar a outras formas de combate, mais pulverizadas. Sua implementação se deu em meio às transformações que estavam em curso desde a criação da Escola Superior de Guerra, em 1948, cuja doutrina enfatizava que as Forças Armadas deveriam estar atentas não só aos inimigos externos, mas principalmente aos internos. O curso fundado em 1957 logo resultou na criação de uma unidade chamada Operações Especiais, rebatizada mais tarde de Comando de Operações Especiais. É onde, até hoje, se formam os militares conhecidos como kids pretos – a elite de combate do Exército, que, mais recentemente, se notabilizou pela participação na tentativa de golpe contra Lula.

“Exército prepara em segredo tropa de guerrilheiros”, noticiou a Tribuna da Imprensa em maio de 1961. A reportagem, elogiosa, carregava nas tintas ao descrever os militares do curso de Operações Especiais. “Eles podem entrar em uma cidade sem ser vistos, pelo alto ou pelos bueiros. Podem disparar qualquer tipo de arma. Conhecem o território nacional como a palma da mão, e seu treinamento de guerra psicológica é feito com índios não civilizados do Alto Xingu.” O texto fazia uma descrição detalhada das duas etapas do treinamento. A primeira era o Curso de Comandos, em que os militares aprendiam técnicas de guerra na selva e nas montanhas e da guerra insurrecional. A segunda, o curso de Operações Especiais, dividido em aulas sobre técnicas aeroterrestres, de trabalho submestre, de direção de veículos, de tratamento médico, de tiro e de “controle ideológico” – isto é, a manipulação de informações e contrainformações. Tratava-se, segundo o jornal, de “um dos regimes mais rigorosos a que já foi submetido um militar”.

As mudanças feitas na Doutrina de Segurança Nacional nessa mesma época causaram impacto não só nas Forças Armadas, mas também no conjunto de instituições policiais do país, especialmente depois do golpe de 1964. Como demonstra a pesquisadora Maria Pia Guerra, da Universidade de Brasília (UnB), no livro Polícia e ditadura: a arquitetura institucional da segurança pública de 1964 a 1988, o regime militar reorganizou a segurança pública no país à luz da nova doutrina. Aos poucos, os presidentes militares transformaram em atribuição federal várias competências que antes eram dos estados. Por meio do decreto-lei nº 317 de 1967, o governo federal concentrou definitivamente o comando das polícias em suas mãos, subordinando as políticas de segurança pública à arquitetura da segurança nacional.

Uma reportagem do Correio da Manhã de 11 de abril de 1968 dá um exemplo prático de como isso acontecia. Ao noticiar a saída do general Dario Coelho do posto de Secretário de Segurança Pública da Guanabara, o jornal relatou que “para substituí-lo foi indicado o general Luís de França Oliveira. A indicação fora dada pelo próprio presidente Costa e Silva, depois de vetar vários outros nomes sugeridos.” A intervenção do ditador chamaria atenção mesmo que a Guanabara – isto é, a cidade do Rio de Janeiro, que perdeu o status de estado em 1975 – ainda fosse a capital do país. Mas já não era havia quinze anos.

Em abril, com França empossado como secretário, a Tribuna da Imprensa fez um pequeno perfil seu. O texto conta que o então governador da Guanabara, Francisco Negrão de Lima, considerava a nomeação de França como a “ocupação” de “uma faixa da administração da Guanabara pelo governo federal”. A nota trazia ainda outra informação importante: a de que o general foi “um dos primeiros oficiais do Exército a estudar a ‘Guerra Psicológica’ e as guerrilhas”. Foi justamente ele que, em julho de 1969, criou o Goesp – o grupo de elite da polícia fluminense que capturou e criou uma jiboia.

O surgimento do Goesp foi bastante celebrado na imprensa. O Correio da Manhã noticiou: “GOEsp vai combater subversão.” A reportagem focava nessa atribuição específica da nova unidade, a de atuar na repressão aos grupos guerrilheiros de resistência à ditadura – naquele momento já caracterizados pelo regime como “terroristas”. Dois meses depois, o mesmo jornal informou que, “em cooperação com as autoridades militares, o general Luís França ditou ordens expressas para que um mínimo de quarenta homens do Grupo de Operações Especiais (conhecido como os intocáveis) fosse imediatamente empregado” para lidar com o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Em 1971, o Goesp teve papel central no assassinato de Carlos Lamarca, guerrilheiro que comandou a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR).

Os agentes do Goesp, no entanto, continuavam sendo policiais. Sua expertise no combate à guerrilha era posta em prática não só contra militantes políticos, mas também contra os chamados criminosos comuns. A partir dos anos 1970, jornais cariocas passaram a noticiar com frequência o envolvimento de agentes do Goesp em operações nas favelas da cidade. Assim, as técnicas aprendidas pelos agentes com o que havia de mais moderno nas doutrinas militares eram aplicadas no policiamento diário e nas velhas práticas de violência nas periferias das cidades, atingindo sobretudo a população negra.

Mesmo com o sufocamento definitivo da resistência armada à ditadura – marcado pelo extermínio da Guerrilha do Araguaia em 1974 –, o fantasma da guerra irregular continuou assombrando as instituições policiais. Em 1978, já fora do Goesp, o coronel Amêndola sugeriu a criação do NuCOE, grupo que deu origem ao Bope. O primeiro curso voltado à formação desse grupo se chamou “Curso de Operações Contraguerrilha”. A ideia saiu do papel em agosto de 1981 e foi noticiada pelo Jornal do Brasil: “PM dá aulas de guerrilha a nova unidade”. Àquela altura, não apenas a guerrilha já havia deixado de existir como também os militantes perseguidos outrora estavam em pleno processo de reabilitação política (basta lembrar que a Lei da Anistia é de 1979). Não eram mais chamados pela imprensa de terroristas, e sim de presos políticos, vítimas do regime.

Assim, o “terrorismo” fantasma sumiu momentaneamente do debate público, mas o Goesp, criado para combatê-lo, continuou ativo. Sua experiência prática foi repassada pelos policiais de geração em geração, culminando nas práticas do Bope e da Core. São duas unidades policiais concebidas não para coibir crimes e prender seus autores, mas para atuar em guerras irregulares e eliminar seus inimigos. As matanças policiais que marcam a história do Rio são chocantes, sim, mas não surpreendentes.

Ao lado de Amêndola, outro ex-integrante do Bope que ficou famoso é Rodrigo Pimentel. Depois da chacina de outubro passado, ele foi convidado a dar pitacos sobre segurança pública em uma série de podcasts e programas televisivos. Das muitas coisas que afirmou nessas participações, o mais importante é o seu argumento de que o Rio de Janeiro vive, hoje, um cenário de Conflito Armado Não Internacional, termo técnico do Direito Internacional que significa, na prática, guerra civil. Essa tese, é claro, deve ser lida considerando a atuação transnacional da extrema direita, que, sob a batuta de Trump, vem tentando emplacar uma agenda de combate feroz ao que chama de narcoterroristas. A lógica de guerra é evidente nas execuções sumárias feitas pelo governo americano no Caribe e na recente invasão da Venezuela, que resultou no sequestro de Nicolás Maduro.

O Congresso brasileiro discutiu recentemente a inclusão de organizações criminosas na Lei Antiterrorismo, sob pressão bolsonarista. O relator do texto, Guilherme Derrite (PP-SP), acabou recuando da ideia, mas ela continua viva no debate público e tem sido chancelada diariamente pelos Estados Unidos. Nada impede que volte à tona neste ano eleitoral, tratada como proposta para supostamente endurecer o combate ao crime.

A tese de que vivemos uma guerra civil contra “narcoterroristas” significa – como o próprio Pimentel já deixou muito claro – que não se trata mais de um problema criminal. Sob essa ótica, seria preciso que o assunto deixasse o guarda-chuva da segurança pública para se integrar a uma estratégia maior de segurança nacional. Já vimos esse filme, e ele só aprofundou a cultura sanguinolenta das polícias brasileiras, ao misturá-las ao Exército.

Pimentel deu exemplos dos desdobramentos práticos de sua ideia. Um deles é a possibilidade de que as forças militares (agora não só as polícias, mas também as Forças Armadas) recebessem aval para vasculhar quaisquer casas em áreas dominadas por facções criminosas, suspendendo, com isso, o direito fundamental da inviolabilidade do domicílio – algo que, como sabemos, já acontece na prática em muitas periferias Brasil afora. Pimentel também sugeriu uma mudança nas chamadas “regras de engajamento”, termo técnico do jargão militar que diz respeito ao uso da força. Sugeriu, com isso, uma flexibilização ainda maior do excludente de ilicitude, isto é, a justificativa legal para que um policial mate alguém. O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), já deixou claro que endossa a sugestão. “Quero ver alguém portar um fuzil em Paris e viver mais de 20 segundos”, disse em outubro, enquanto celebrava a chacina nos complexos da Penha e do Alemão. O que Castro quis dizer é que as polícias brasileiras devem ter o direito de “abater” ou “neutralizar” qualquer pessoa que esteja portando um armamento de guerra.

A questão é que, mesmo depois da redemocratização e da promulgação da Constituição de 1988, o Bope nunca deixou de atuar como se estivesse em um cenário de guerra irregular. A ausência de mandados de busca e apreensão em algum momento impediu que policiais do Rio de Janeiro invadissem casas em favelas? De depredá-las, e, em alguns casos, de roubá-las? E as regras para conter a letalidade policial por acaso impediram as polícias de matar o quanto quisessem, impunemente? Das milhares de pessoas mortas nas mãos da polícia, podemos citar apenas uma, cujo caso é exemplar: Hélio Ribeiro. Morador de uma favela da Zona Norte do Rio, ele foi morto em 2010 porque um policial do Bope pensou que a furadeira que ele carregava era, na verdade, um fuzil, e resolveu “abatê-lo”. Julgado em 2012, o militar foi absolvido. Na sentença, o juiz contemporizou, dizendo: “as circunstâncias conduziram o atuar do agente informado erroneamente sobre a realidade. Apesar de sua larga experiência, acreditava, piamente, na licitude de sua conduta.”

A absolvição não é exceção, mas a regra. Uma pesquisa conduzida pelo sociólogo Michel Misse demonstrou que, entre 2001 e 2011, 99% dos autos de resistência (hoje chamados de “homicídio decorrente de intervenção policial”) não resultaram em qualquer punição aos policiais. Quando são denunciados, os agentes quase sempre terminam absolvidos. Resultados semelhantes foram encontrados pela CPI dos Autos de Resistência, instalada em 2015 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O Bope, desde a sua criação em 1978, desrespeita constantemente os limites impostos pelo Estado. E faz isso porque foi criado para fazer isso. Resta saber a eficácia dessa estratégia. Nas quase cinco décadas de existência dessa tropa de elite, a violência e o domínio territorial do crime cresceram de forma consistente. Inventar as categorias de “narcoterroristas” e guerra civil seria o mesmo que triplicar a dose de um remédio que o Brasil vem tomando há muito tempo e que, comprovadamente, só agravou a doença.

Leia Mais

Assine nossa newsletter

E-mail inválido!

Toda sexta-feira enviaremos uma seleção de conteúdos em destaque na piauí