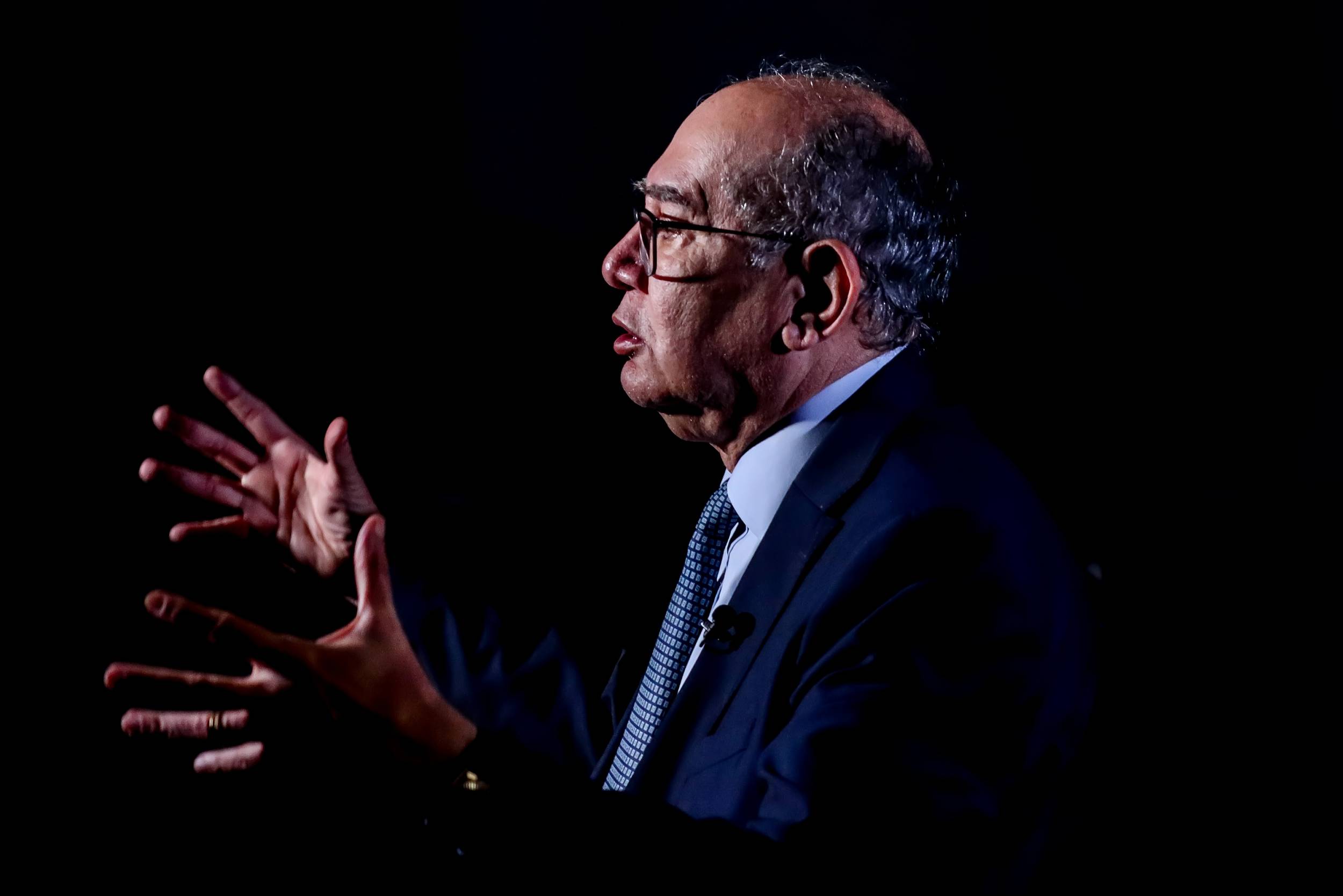

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Dois caminhos para piorar o STF

O achaque de Alcolumbre e a decisão exagerada de Gilmar Mendes levam, por vias diferentes, à piora institucional do Supremo

Há um velho brocardo do direito anglo-americano que diz: hard cases make bad law (casos difíceis geram jurisprudência ruim). A frase expressa a ideia de que, na Justiça, situações excepcionais podem resultar em decisões excepcionais, abrindo precedentes que não são adequados para os casos típicos.

A sensação geral é de que, de uns tempos para cá, o Brasil virou um grande caso difícil: um arranha-céu de normas e práticas arrojadas fundado sobre alicerces de palafita. Esse frágil edifício ganhou duas novas lajes recentemente. A primeira foi construída pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que quer tomar para si a prerrogativa do presidente da República de indicar ministros do STF. A segunda laje veio das mãos de Gilmar Mendes, que numa decisão recente mudou todo o regimento dos processos de impeachment contra ministros do Supremo. Tempos difíceis, ao que parece, podem contribuir para instituições piores.

A celeuma sobre a indicação ao STF é simples. Lula quer Jorge Messias, mas Alcolumbre, falando por si e por uma parte expressiva do Senado, prefere Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Como Lula escolheu o nome de sua preferência, e não o da preferência de Alcolumbre, o presidente do Senado trabalhou para que a sabatina e a votação da indicação de Messias ocorressem rapidamente, de modo que o governo não tivesse tempo de convencer senadores e acabasse derrotado. Lula, reagindo à manobra, retardou o envio da mensagem oficial de indicação de Messias ao Senado, uma formalidade que impediu Alcolumbre de acelerar a votação.

Que cabe ao Senado aprovar os indicados ao STF, é um fato inconteste. Mas isso é muito diferente do que Alcolumbre tem feito. A mesma Constituição que prevê a sabatina e a votação no plenário do Senado estabelece também que a indicação ao cargo de ministro do STF é prerrogativa exclusiva do presidente da República. Esse arranjo, que existe desde 1891, nos permite concluir que a missão do Senado é avaliar o indicado pelo presidente, observando se ele atende aos critérios de idade mínima (35 anos), reputação ilibada e notável saber jurídico. Desses requisitos, o que Messias menos tem de sobra é a idade, pois é jovem, com apenas 45 anos.

Messias não é unanimidade nem na esquerda, mas quem recebeu quase 60 milhões de votos foi Lula, e a ele cabe a escolha. O presidente, ao fazê-la, sabe que há risco de rejeição no Senado. Isso, no entanto, é algo que só deve acontecer em casos extremos, quando há evidências de que o indicado não atende a pelo menos um dos requisitos. A Constituição diz que o Senado aprova, mas quem escolhe é o presidente. Não é o que estamos vendo: Alcolumbre, em vez de apresentar uma ou outra restrição pontual, quer vetar qualquer um que não seja o seu escolhido.

O movimento do presidente do Senado é guiado pelo faro necrófago do Centrão: notando que o governo está em dificuldades, o bloco parlamentar aproveita para lhe subtrair prerrogativas e, se possível, nunca devolvê-las. Foi assim que, nos governos Temer e Bolsonaro, o Congresso conseguiu gradativamente aumentar sua fatia do orçamento da União. Ceder ao achaque de Alcolumbre agora será como pingar uma gota de sangue na água – em pouco tempo, a prerrogativa de indicação presidencial ao STF será devorada pelos tubarões. A regra, com isso, será invertida: o Senado passará a escolher os ministros, incumbindo o presidente de apenas nomeá-los formalmente. Mais do que a aprovação ou reprovação de Messias, portanto, o que está em jogo é uma mudança no equilíbrio dos Poderes. Um Supremo capturado pelos interesses do Senado seria, sem dúvidas, um tribunal pior.

A decisão monocrática de Gilmar Mendes, por sua vez, tem efeitos não menos graves. Se confirmada pelos demais ministros, acabará com a mínima possibilidade de controle disciplinar de um ministro do STF por comportamentos ilegais. Gilmar embasou sua decisão num fato concreto: o de que a extrema direita tem como principal objetivo hoje subjugar o Supremo, e de que sua principal arma para esse fim é o impeachment de ministros. Com isso, no entanto, Gilmar aboliu o único mecanismo de accountability que vale para ele mesmo e para os seus colegas.

O ministro tomou a decisão atendendo a um pedido do partido Solidariedade e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que entraram com ações no tribunal. Alegaram, com razão, que a lei do impeachment, por ter sido aprovada em 1950 – portanto, antes da atual Constituição –, deveria ser submetida a uma revisão, coisa que o STF já fez nos casos Collor e Dilma (foram poucas mudanças, nas duas ocasiões, ajustando aspectos pontuais do procedimento para garantir ampla defesa e equilíbrio processual). Mas uma decisão cautelar, como a de Gilmar, não deve ser pretexto para que um ministro decida qual é o melhor desenho possível para seu próprio impeachment. O papel do tribunal é impedir que a lei tenha dispositivos inconstitucionais ou que possam ser interpretados com fins inconstitucionais. A Constituição permite vários modelos de impeachment, e a competência para decidir qual deles valerá nesse caso deve ser do Congresso, não do próprio STF.

No tipo de impeachment que Gilmar Mendes julgou ser o melhor, todas as variáveis foram calibradas para torná-lo praticamente impossível de acontecer. Só o procurador-geral da República poderá ajuizar ação contra um ministro do STF. Gilmar replicou a regra que vale para ministros de Estado, mas a aplicação nesse caso é impertinente: ministros de Estado, diferentemente daqueles do Supremo, são submetidos a várias instâncias de accountability político. Podem ser demitidos a qualquer momento, se assim o presidente decidir. Não dá para dizer, como Gilmar quer, que a Constituição impõe a mesma regra para o STF. A comissão de juristas do Senado que recentemente se debruçou sobre a lei do impeachment, justamente para fazer a atualização que Gilmar julga necessária, não optou por esse modelo.

Mas Gilmar fez também outras mudanças. Definiu que, caso a PGR protocole no Senado uma denúncia contra um ministro do Supremo, ela só será aceita caso haja o voto favorável de dois terços dos senadores (54 votos de 81). Hoje, o que vale é a maioria simples. A conta de dois terços é a mesma que se exige da Câmara para autorizar um processo de impeachment contra o presidente da República. O ministro se deixou impressionar pelo argumento da ação que julgou, segundo o qual as regras atuais permitem o recebimento de uma denúncia com os votos de apenas 21 senadores, a maioria simples quando há um quórum mínimo. Mas possibilidade não é probabilidade. É evidente que, caso haja uma denúncia por crime de responsabilidade contra um ministro do STF, todos os senadores contrários à acusação compareceriam para votar contra. Maioria simples do Senado é o mesmo quórum exigido para recebimento de denúncia contra o presidente da República, mas no processo contra Dilma, em 2016, 77 senadores compareceram para votar a matéria. É infundada e alarmista a especulação de que uma denúncia contra um ministro do Supremo seria apreciada com mais desdém e menos quórum.

Outra proteção sui generis que Gilmar Mendes deu a si e a seus colegas foi acabar com o afastamento cautelar do ministro após o recebimento da denúncia. Historicamente, no modelo brasileiro de impeachment, a autoridade acusada sempre respondeu ao processo fora do cargo, medida pensada para evitar que ela use seus poderes para se beneficiar. É verdade que essa escolha não é a única possível – nos Estados Unidos, por exemplo, não há afastamento cautelar obrigatório –, mas isso não significa que seja inconstitucional. Além disso, todos os demais juízes no Brasil são sujeitos a afastamento cautelar quando estão submetidos a processos disciplinares, providência que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vez por outra adota. Por que a medida deveria ser considerada inadequada apenas no caso dos onze ministros do STF? Essa e outras dúvidas deixam claro que, tão certo quanto a lei do impeachment precisar de atualização, é o fato de que uma decisão monocrática do Supremo é um dos lugares mais impróprios para fazê-la – ainda mais quando estão em jogo mudanças drásticas como as defendidas por Gilmar.

Se na disputa entre Lula e Alcolumbre pela indicação ao STF o ideal é que o presidente prevaleça, na disputa entre STF e Senado há espaço para composição. A leitura mais generosa que se pode fazer do movimento de Gilmar Mendes, que é tudo menos um incauto, é que ele tenha escolhido pesar a mão na blindagem aos ministros para frisar a importância de que o Senado modernize a lei do impeachment. Se era essa a ideia, funcionou: voltou a tramitar na Casa um projeto de lei que estava engavetado havia tempo e que resultou do trabalho de uma comissão de juristas presidida pelo hoje ministro da Justiça Ricardo Lewandowski. O projeto, ironicamente, foi apresentado por Rodrigo Pacheco. A Comissão de Constituição e Justiça (CJJ) deve se debruçar sobre o texto ainda esta semana.

O projeto traz inovações interessantes, como atualizar a lista de crimes de responsabilidade para torná-la mais contemporânea, à luz dos enormes poderes que os ministros do STF têm hoje – e também das más práticas que se naturalizaram. “Auferir, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou de entidades públicas ou privadas” ou “manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processos ou procedimentos pendentes de julgamento” são vedações bem-vindas que constam na proposta. Para diminuir o excesso de denúncias, promovido pela extrema direita como uma forma de intimidar os ministros, o projeto de lei estabelece um filtro: as acusações só poderão ser apresentadas por algumas entidades previamente definidas, como partidos políticos ou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Para que um cidadão comum possa protocolar um pedido de impeachment, será aplicado um modelo semelhante ao das leis de iniciativa popular, em que é preciso angariar o apoio de pelo menos 1% do eleitorado, minimamente distribuído entre as diferentes unidades federativas.

O que o projeto não faz, e nem poderia, é blindar os ministros do Supremo em caráter praticamente absoluto não apenas por suas decisões, mas também por suas condutas – como seria no modelo proposto por Gilmar. O decano do STF tem razão em apontar que magistrados não devem ser punidos pela hermenêutica de suas decisões, mas isso não significa que eles devam ser imunizados de modo a nunca serem responsabilizados porque o mecanismo de responsabilização é passível de abuso. Não seria ruim que ministros da Corte tivessem medo de impeachment por quebra de decoro ao serem flagrados, por exemplo, viajando como convidados em um jatinho na companhia de advogados com casos julgados no tribunal, como se deu agora com Dias Toffoli; ou por serem sócios em um instituto que recebe verba pública de um estado cujo governador é alvo de um pedido de cassação, como ocorreu com André Mendonça no caso de Antônio Denarium (PP-RR); ou por operarem um lobby descarado em favor da candidatura de uma filha ao cargo de desembargadora, como fez Luiz Fux; ou por fazerem tantas outras coisas que o próprio Gilmar Mendes fez e faz, como declarações indecorosas e a patronagem a um convescote lobístico que cobra um preço da dignidade de sua toga. Sem ser capaz de distinguir entre a proteção contra extremismo e a mais aviltante quebra de decoro por ministros do Supremo, o desenho de Gilmar não tem como se sustentar.

Leia Mais

Assine nossa newsletter

E-mail inválido!

Toda sexta-feira enviaremos uma seleção de conteúdos em destaque na piauí