Munch em um fotograma filmado por ele mesmo Crédito: Autoral Filmes

Dois filmes de valor

Um sobre Edvard Munch e o outro feito em segredo

O ítalo-norueguês Munch: Amor, Fantasmas e Vampiras, de Michele Mally, lançado na Noruega em 2022, chegará com três anos de atraso, em 11 de dezembro, ao nosso circuito de cinemas. O fato de o filme ter sido deixado de lado por tanto tempo é ainda mais injustificável em face da mediocridade de parte considerável do que é oferecido habitualmente em nosso mercado exibidor.

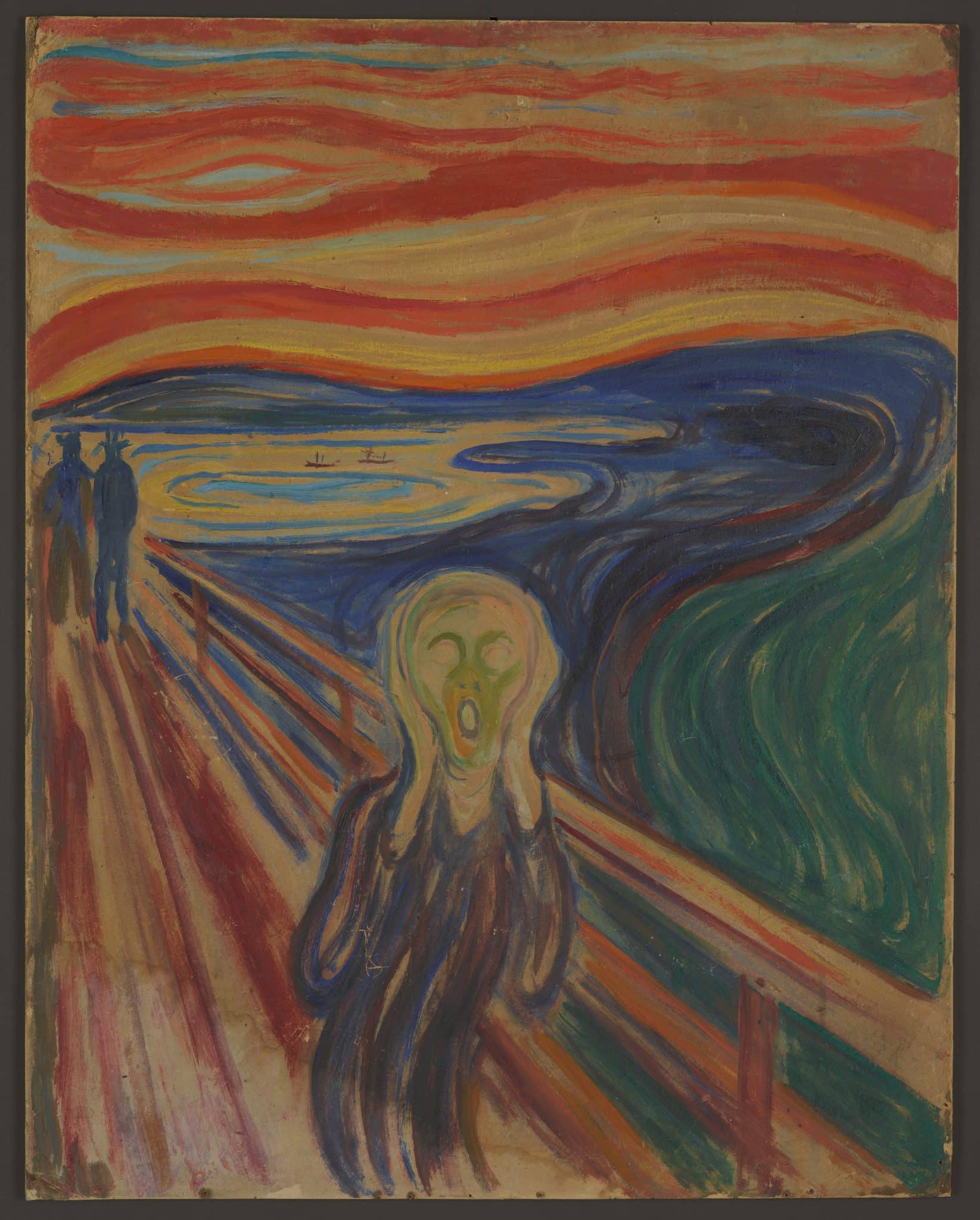

O título escalafobético do filme, seu estilo convencional de narrativa e o tom por vezes dramático demais da mestra de cerimônia e narradora – a atriz norueguesa Ingrid Bolsø Berdal – incomodam um pouco, mas não impedem o documentário, feito com apuro, de cumprir com louvor a missão de tornar mais conhecidas a notável obra e a vida tormentosa de Edvard Munch (1863-1944). Autor de cerca de 1.200 quadros e 7.000 desenhos e esboços, o expressionista norueguês se tornou mais conhecido por O Grito, pintado em 1893 e considerado uma das imagens mais reproduzidas da era moderna, com algumas versões a óleo ou pastel, além de várias litográficas, feitas pelo próprio Munch.

Transcorridos cerca de 75 minutos, Munch: Amor, Fantasmas e Vampiras dedica 2 de seus 90 minutos a O Grito – indicação explícita de que pretende valorizar o conjunto da obra e não apenas um quadro isolado de Munch, por mais famoso que seja, mesmo reconhecendo sua inegável relevância. A Enciclopédia Britânica atribui a origem de O Grito a “um grito infinito” dado pelo artista ao sentir

uma dor lancinante no peito, justamente quando o sol começava a se pôr […] e o céu ficou de uma cor que, segundo ele, lembrava sangue […] durante uma caminhada pela trilha nos arredores de Kristiania, hoje Oslo, na Noruega […] A diferença entre a angústia da figura em primeiro plano e a cena cotidiana ao fundo fez com que muitos espectadores acreditassem que Munch esperava transmitir uma representação física da angústia existencial. Um momento em que os indivíduos se sentem em desacordo com o mundo que os cerca.

Autora de Edvard Munch – Behind the Scream, livro publicado em 2005 pela Yale University Press (sem edição brasileira), a escritora e historiadora da arte Sue Prideaux relata em uma entrevista incluída em Munch: Amor, Fantasmas e Vampiras que

a irmã [de Munch], Laura, havia enlouquecido e foi internada em um hospício feminino. Hoje, creio que diríamos que ela tinha esquizofrenia. Então [ele] foi visitá-la no hospício em Ekeberg, na montanha, bem, uma colina com vista para o porto de Oslo. Lá no alto podiam-se ouvir os gritos dos loucos no asilo. O matadouro da cidade também ficava lá em cima. Então, ouviam-se também os gritos dos animais sendo abatidos.

O relato prossegue na voz em off da narradora:

Ele [Munch] tem essa visão: “Eu estava andando pela estrada com dois amigos quando o Sol se pôs. O céu de repente ficou vermelho-sangue. Eu parei. Encostei-me na cerca, morto de cansaço. Acima do fiorde azul-escuro e da cidade, pairavam sangue e línguas de fogo. Meus amigos prosseguiram e eu fiquei para trás, tremendo de angústia, e senti como se um vasto grito interminável atravessasse a natureza.”

“Eu não pinto o que vejo, mas sim o que vi”, escreveu Munch. Para pintar, sua experiência de vida, ainda que dolorosa, tinha precedência sobre o que observava.

Em 1927, Munch comprou uma câmera Pathé-Baby, 9,5 mm, “provavelmente como passatempo, para se distrair, sonhando acordado, assistindo a filmes de cowboy”, diz Oivind Lorentz Storm Bjerke, historiador da arte, em Munch: Amor, Fantasmas e Vampiras.

Os 3’40” filmados que deixou, disponíveis no vídeo abaixo, sugerem, de acordo com Bjerke, que ele “estava interessado no oposto ao que se poderia chamar de ‘impressão de realidade’ da fotografia. Não estava interessado nisso, nem na representação de fatos, na representação de pessoas ou coisas específicas, mas sim no uso da fotografia para contar algo que pode estar aqui em outro momento e na diferença entre a realidade e o irreal.”

P

remiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano, Foi apenas um acidente, que estreia no circuito de cinemas nessa quinta-feira, 4 de dezembro, é o mais recente filme de Jafar Panahi realizado no Irã em segredo. Ele se tornou um cineasta clandestino em seu país desde que foi condenado a seis anos de prisão por “propaganda contra o sistema”, ao pretender abordar os protestos contra a eleição de 2009, vindo a ser preso pela primeira vez em 2010. Segundo a AFP, Panahi acaba de ser condenado novamente a um ano de prisão por “atividades de propaganda” contra o Irã. A decisão, divulgada por seu advogado na segunda-feira (1º), proíbe o cineasta de viajar por dois anos. A defesa ainda vai recorrer da condenação.

Preso em 2022 e posto em liberdade em 2023, Panahi fez Foi apenas um acidente inspirado, em parte, no que ocorreu quando esteve em confinamento solitário na prisão, conforme declarou ao The Guardian: “Eu estava sozinho em uma cela minúscula e eles me levavam vendado para um lugar onde eu me sentava em frente a uma parede e ouvia uma voz atrás de mim. Era a voz do homem que me interrogava – às vezes por duas horas, às vezes por oito horas. E eu ficava preso à voz dele o tempo todo, fantasiando a partir da voz sobre quem era aquela pessoa. E eu tinha a intuição de que um dia essa voz seria um aspecto de algo que eu escreveria ou filmaria e daria vida a essa experiência.”

Realizado com maestria, Foi apenas um acidente pode parecer, a princípio, uma tragicomédia de erros. No final, porém, a face trágica da história prevalece sobre a aparente farsa.

Panahi esclarece, em outra entrevista, haver

elementos no filme que realmente não são considerados engraçados na minha cultura, apenas parecem banais. Mas em outras culturas provocam risos. Por exemplo, este mesmo filme provoca risos de uma forma na América do Norte, mas no Leste Asiático — na Coreia, por exemplo — provoca risos de outra forma. Dito isso, eu queria que o público tivesse uma espécie de sorriso amargo até os últimos 20 minutos do filme. E então, nesses últimos 20 minutos, eu queria fazer algo que chocasse o público. Se eu não introduzisse humor na primeira parte, o filme seria monótono e o público, no final, não ficaria chocado. Como o público se acostuma a ver cada plano com sua própria graça, como não há humor no final e eles continuam vendo que nada é engraçado e tudo fica cada vez mais sério, eles se voltam para dentro de si e seus sentidos se aguçam. Quando saem do cinema, é impossível não estarem pensando sobre o filme.

Poucas vezes terão sido vistas intenções de um roteirista e diretor tão bem realizadas quanto em Foi apenas um acidente.

Leia Mais

Assine nossa newsletter

E-mail inválido!

Toda sexta-feira enviaremos uma seleção de conteúdos em destaque na piauí