Levine nunca usou legendas. “Se eu não conseguir dar conta do recado da mesma forma que Charles Chaplin, palavra alguma poderá me salvar”, costuma dizer

Levine no escuro

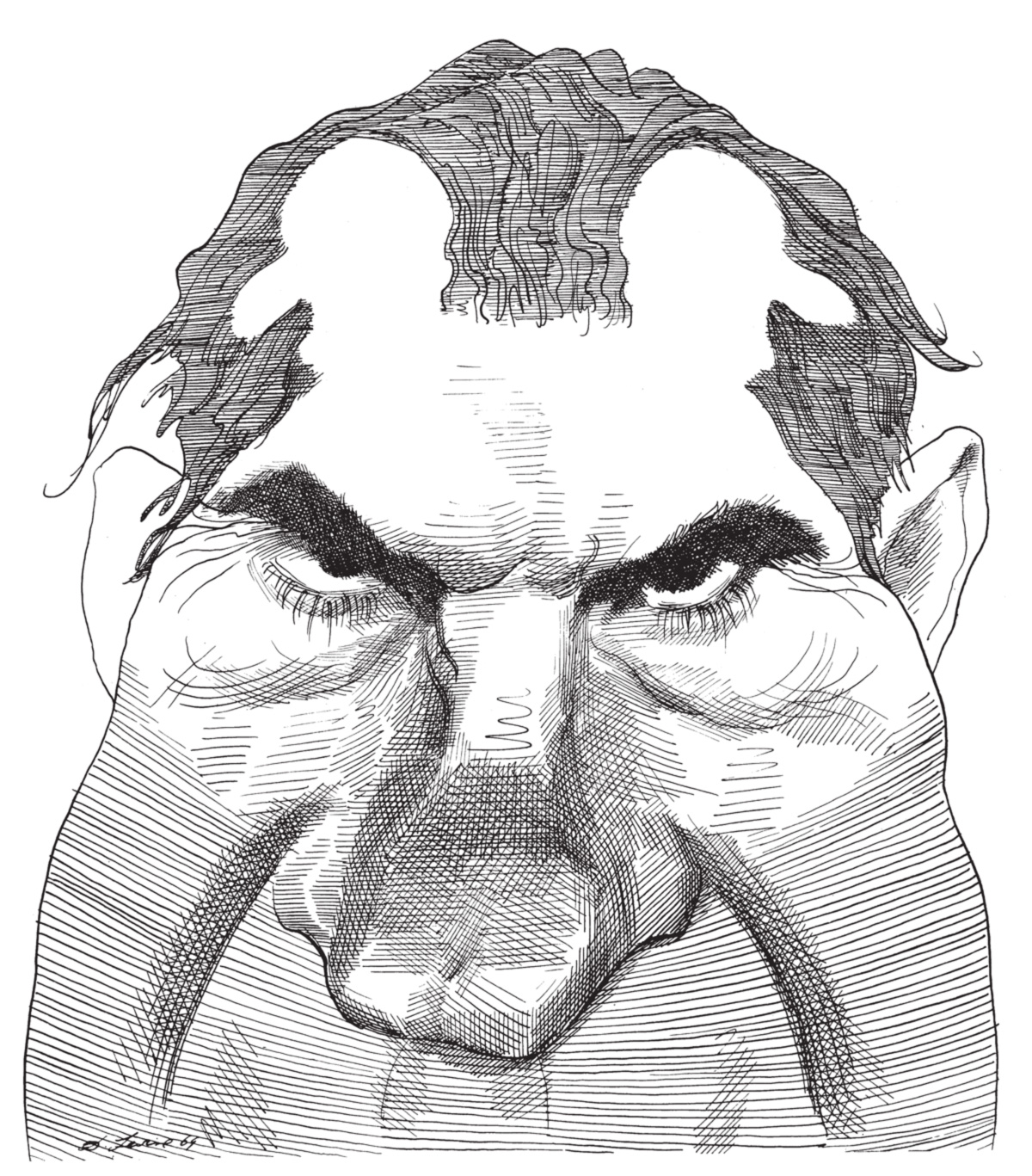

David Levine, talvez o maior caricaturista desde os tempos de Daumier, não poderá registrar a era Barack Obama, que começa agora. Sua visão foi afetada por uma degeneração macular e tornou hesitante o traço preciso com o qual, há quase cinquenta anos, demole biografias e ilumina, satiriza e alfineta todos os presidentes americanos do século XX.

David Margolick | Edição 28, Janeiro 2009

Um drama agudo feriu a celebrada revista literária The New York Review of Books ao longo de todo o ano de 2006. Nada a ver com o conteúdo de algum de seus artigos sobre política ou cultura. Nem com as discussões tipicamente biliosas de sua seção de cartas. Ou com os anúncios pessoais altamente instigantes da última página. O drama se desenrolou em torno das magistrais ilustrações do caricaturista David Levine, que há 45 anos se confundiam com a identidade da revista.

À primeira vista, a safra 2006 de Levine para a Review era a esperada: Jimmy Carter, George Soros, Colin Powell, além da variedade habitual de romancistas, cientistas, poetas, tiranos e acadêmicos, vivos ou mortos. A irreverência do ilustrador também continuava intacta: Vladimir Putin vestindo um manto de monarca; os lábios do juiz da Suprema Corte Samuel Alito, recém-saído das herméticas sabatinas de confirmação pelo Senado, fechados por um zíper.

Para quem conhecia bem o trabalho de Levine, no entanto, havia algo de essencialmente errado nos traços. Os desenhos eram mais pobres, mais grosseiros, mais hesitantes. Até mesmo a assinatura, o “DLevine” despretensioso e confiante que sempre se aninhava no mesmo lugar, ao pé da ilustração, ficara diferente: tornara-se trêmulo e errático, quase ilegível. Às vezes, vazava para fora da moldura.

Se poucos notaram a mudança foi porque suas caricaturas mais clássicas e antigas para a Review – num total de mais de 3 800 – continuavam a ser publicadas na revista. Somente quando os desenhos antigos eram justapostos aos mais recentes, às vezes na mesma página, o contraste se tornava óbvio.

Embora boa parte dos quase 140 mil assinantes da Review possa não ter notado a diferença, para os profissionais do meio artístico acompanhar a decadência dos trabalhos de Levine a cada novo número da publicação foi como assistir à queda de um colosso.

Uma ponta do drama transcorria na Henry Street, no bairro nova-iorquino de Brooklyn Heights, onde Levine, hoje com 82 anos, viveu e trabalhou a maior parte de sua vida. Ali, mesmo com o recurso de luzes fortes e lentes de aumento, seu universo foi ficando mais sombrio e indistinto. Ele simplesmente não conseguia mais enxergar com nitidez. Tampouco podia confiar na destreza da mão – perdera o controle sobre as linhas que sempre se submeteram à sua vontade. Tanto os traços despojados com que definia os contornos de seus retratados, quanto o complexo trançado que lhes dava alma, lhe escapavam. Seu oftalmologista fora claro: “Sr. Levine, o senhor é muito bem conservado para sua idade. Mas não os seus olhos.” O diagnóstico: degeneração macular.

Remédios e injeções não funcionaram. Levine continuou a trabalhar com enorme esforço. Trocou pena e tinta pelo lápis, que, nas suas palavras, “perdoa mais quando eu erro”. Ainda assim, os resultados ficavam aquém do esperado. E pela primeira vez – com exceção das poucas ocasiões em que seus desenhos foram considerados corrosivos demais pela publicação – a New York Review of Books passou a recusar seu trabalho.

Enquanto isso, na redação, tida como porta-estandarte da intelligentsia progressista americana, ninguém sabia o que fazer. Num primeiro momento, foi discutido se a revista deveria publicar o que Levine enviava. Numa segunda etapa, pararam de lhe encomendar ilustrações – seu último desenho, feito sob encomenda, foi publicado em abril de 2007. Por fim, a Review recorreu ao trabalho de outro ilustrador, cujo estilo lembra o de Levine, mas que não tem nem uma fração de sua sagacidade e senso de humor. Ainda assim, Levine continua a constar no expediente como “ilustrador titular”. Tanto para o fundador e editor da Review, Robert Silvers, quanto para Rea Hederman, o atual dono e diretor, qualquer sugestão em contrário seria um despropósito. “Vejo-o como alguém que produziu coisas magníficas para nós, e talvez ainda venha a fazer outras tantas”, diz Silvers.

Em quase três décadas de Nova York, eu nunca tinha encontrado ou visto David Levine em pessoa. Sabia pouca coisa a seu respeito. Mas por degustar o seu trabalho na Review a cada quinzena, anos a fio, o considerava uma figura familiar, quase um amigo. Quando sua produção começou a ficar mais esparsa, e depois desaparecer por completo das páginas da Review, fiquei intrigado. Alguém mencionou que ele estava doente, mas nunca li nada a respeito na imprensa. Em março passado, compareci a uma homenagem a outro grande iconoclasta do jornalismo, o falecido I. F. Stone, e lá estava Levine. Ele tinha caricaturado Stone, é claro – pelo menos três vezes. Uma das versões foi publicada na capa de uma coletânea dos artigos de Stone. “David Levine!”, exclamei. “Tenho sentido a sua falta! Está tudo bem?”

Infelizmente, nenhum tratado de oftalmologia fala em regeneração macular. Na tentativa de retomar o trabalho, Levine testou um aparelho eletrônico que, em tese, lhe devolveria alguma percepção de contraste nas fotografias em que baseia suas caricaturas. Também imaginou que seus desenhos a lápis passariam no teste de qualidade da Review. Mas isso não ocorreu, embora nenhuma das partes envolvidas admita o óbvio: uma das carreiras mais notáveis da história do jornalismo e da arte está quase encerrada.

Só Al Hirschfeld, o indômito ilustrador do New York Times, que trabalhou quase até morrer, cinco anos atrás, aos 99 anos, teve uma atuação tão duradoura e indelével. Mas Hirschfeld produziu uma obra apolítica, enquanto a de Levine é politicamente carregadíssima. Algumas das primeiras vítimas de sua pena, como a escritora Lillian Hellman, chegaram a implorar para serem poupadas do seu traço. Com o passar do tempo, porém, ocorreu uma reviravolta: ser desenhado por Levine, mesmo com crueldade, equivalia a um certificado de distinção.

Para quem quiser ter uma idéia da incrível abrangência de sua obra, basta mergulhar em alguma das gavetas rasas da antiga mapoteca de madeira do seu ateliê, onde as caricaturas estão arrumadas por ordem alfabética. Abri na letra C, e lá estava Churchill: visto de costas, identificável apenas pela forma do corpo, sua paleta e seu charuto. Depois, numa ordem aleatória: Cheney (Dick). Carmichael (Stokely). Le Carré (John). Church (Frank). Carroll (Lewis). Castro (Fidel), em várias poses: uma como jogador de beisebol, outra brandindo uma foice. César e Calígula. Calhoun (John C.). Cunningham (Merce). Connolly (Cyril). Cuomo (Mario). Chirac. Von Clausewitz. Colette. Clifford (Clark). Chesterton. Cromwell. Chaucer. Clinton (Bill). Carlos V. Califano (Joe). Cheever. Carswell (G. Harrold). Colombo. Child (Julia). Cullen (Countee). Clark (Ramsey). Chomsky. Chateaubriand. Callas. Curzon (Lord).

Como o editor Robert Silvers e sua co-editora de muitos anos, a falecida Barbara Epstein, sempre lhe pediam retratos novos, Levine acabou desenhando inúmeras personalidades várias vezes, sempre refinando e atualizando as caricaturas. Trabalhou tempo suficiente para gravar rugas em W.H. Auden, acompanhar a queda dos cabelos de Philip Roth, registrar os fios grisalhos de Susan Sontag.

Basta digitar um nome qualquer na “David Levine Gallery”, no site da Review, para encontrar uma quantidade impressionante de retratos: 66 Richard Nixon, 41 Lyndon Johnson, 23 Ronald Reagan, 16 Sigmund Freud, 14 Norman Mailer, 13 Charles de Gaulle, 12 Jimmy Carter, 11 Adolf Hitler, 10 William Shakespeare, 9 Jean-Paul Sartre, 8 Bertrand Russell, 7 Menachem Begin, 6 Ernest Hemingway, 5 Marcel Proust, 4 Khomeini, 3 Bernard Berenson, 2 Elvis Presley e 1… bem, são centenas e centenas de retratos. E boa parte do que saiu na Review sequer está arquivado no site. Sem falar dos desenhos feitos para outras publicações.

David Leopold, o curador que passou os últimos três anos catalogando a obra de Levine, estima que só metade das caricaturas foram feitas para a Review. Até agora, encontrou mais de mil delas produzidas para a revista Esquire, quase 100 para a Time, 71 para a New Yorker, e muitas outras para o Washington Post, a Rolling Stone, a Sports Illustrated, a New York e mais uma legião de publicações menos conhecidas. Mas é com a New York Review of Books que o traço de David Levine está umbilicalmente ligado. Mesmo quando vemos um de seus desenhos em outra publicação, é a Review que vem de forma automática à mente.

A imortalidade da sua obra parece garantida. “Ninguém pensará em publicar a biografia de certos personagens retratados por Levine sem incluir um dos seus desenhos”, prevê outro ilustrador de peso, Edward Sorel. “O que ele criou será reproduzido para sempre.” O escritor Richard Ellmann lembra que certa vez deparou-se com Hannah Arendt, Saul Bellow, Stephen Spender, Dwight Macdonald e outros luminares literários numa festa. Ele teve a sensação de estar vendo “uma coleção completa de rostos caricaturados por David Levine, bebendo, conversando, sentados em sofás excessivamente estofados e passando patê de fígado em biscoitos salgados”, escreveu. “Não havia naquela sala um rosto que não evocasse uma página da New York Review of Books.”

Na parede da cozinha do artista, ao lado do telefone, está pendurado um exemplar do Calendário David Levine, anualmente enviado como brinde aos assinantes fiéis da Review. O mês de março de 2008 traz uma caricatura de Abraham Lincoln da qual o autor não gosta muito, por acreditar que o seu Lincoln exibe uma expressão de desprezo. “Esta escapou um pouco ao meu controle”, lembra. Lapso raro, pois se atribui a Levine uma percepção excepcionalmente aguda da alma dos retratados. “Sempre me atribuíram uma capacidade de captar superior à de qualquer psicanalista de renome”, espanta-se. Mas isso é passado. Hoje, longe de poder fazer retratos definitivos de seus personagens, David Levine tem dificuldade até de lembrar quem eles são.

Ao longo dos anos, Levine produziu algumas autocaricaturas, nas quais se retrata com a habitual acidez. Os “David” de David Levine são corpulentos, trôpegos e amarfanhados, com os cabelos emaranhados e penteados para trás, e um nariz enorme que parece uma chaminé. É no quarto de dormir que ele guarda um dos seus poucos auto-retratos a óleo, de 1965. Em contraste com as caricaturas, finamente trabalhadas, nesse quadro seu rosto é abstrato e mal definido – bastante próximo de como ele vê a vida e os outros hoje em dia.

Nascido no Brooklyn, em 1926, Levine cresceu num mundo proletário e politizado. Seu pai era dono de uma pequena confecção. Sua mãe, militante de esquerda, era do tipo que abordava o policial mais ameaçador numa passeata e dizia: “Sabe que você não passa de um cossaco?” Levine distribuía o Daily Worker [jornal que o Partido Comunista Americano começou a publicar em 1924] pelas docas do Brooklyn, e assistia às manifestações do 1º de maio na Union Square. Tinha um ateliê ao lado do escritório de Rudolf Abel, o espião soviético preso em 1957, e depois trocado por Francis Gary Powers, piloto do U-2 americano derrubado sobre a União Soviética. Os laços de amizade com Abel podem explicar por que dois agentes do FBI bateram à sua porta nos anos 50, quando Levine se preparava para fazer a primeira viagem à Europa, onde estudaria arte. Foi informado de que estava proibido de embarcar.

Ele ainda se considera comunista: os soviéticos é que se perderam no caminho da história. E sendo assim, Stálin (retratado por ele pelo menos dez vezes) pôde receber o tratamento costumeiro: numa das versões, aparece ladeado pelos corpos sem cabeça de todos os generais que assassinou.

Levine começou a desenhar ainda menino, retratando raposas e esquilos empalhados. A maior parte dos seus primeiros trabalhos a óleo, de grandes dimensões, foi destruída por um incêndio no ateliê que ocupava no Brooklyn. A partir daí, passou a se dedicar a pinturas menores, além de aquarelas, que alguns apreciadores, como Edward Sorel, consideram o melhor da sua obra. Esses quadros estão pendurados ou encostados nas paredes do apartamento em que mora com a segunda mulher, Kathy Hayes, e representam o trabalho de quatro décadas. Boa parte gira em torno do seu tema favorito: Coney Island, a popular praia de sucessivas gerações de imigrantes desembarcados em Nova York.

Outras obras retratam trabalhadores do ramo da confecção: passadores, cortadores e acabadores, musculosos e suados, oprimidos e dignos. Na verdade, todos esses personagens, inclusive as mulheres debruçadas sobre máquinas de costura, retratam ele próprio, afirma Levine. As pinturas exalam a compaixão e o afeto deliberadamente ausentes das caricaturas. Estas, produzidas sempre sob encomenda, é que pagavam as contas, explica o artista. Mas poucas adornam as paredes de sua casa, embora goste delas.

No início da carreira, Levine sobreviveu trabalhando para publicações especializadas como Gasoline Retailer e, nos anos 50, desenhou toda uma linha de cartões de Natal que não tiveram sucesso. Data da década seguinte o início de sua colaboração com a Esquire onde, ao lado de Edward Sorel e Jules Feiffer, ajudou a reavivar uma tradição de caricatura política que tinha definhado desde os dias de Honoré Daumier e Thomas Nast. Até que, em 1963, durante uma greve dos jornais nova-iorquinos, a editora Barbara Epstein recrutou Levine para se juntar à recém-lançada The New York Review of Books, à qual ele logo se afeiçoou.

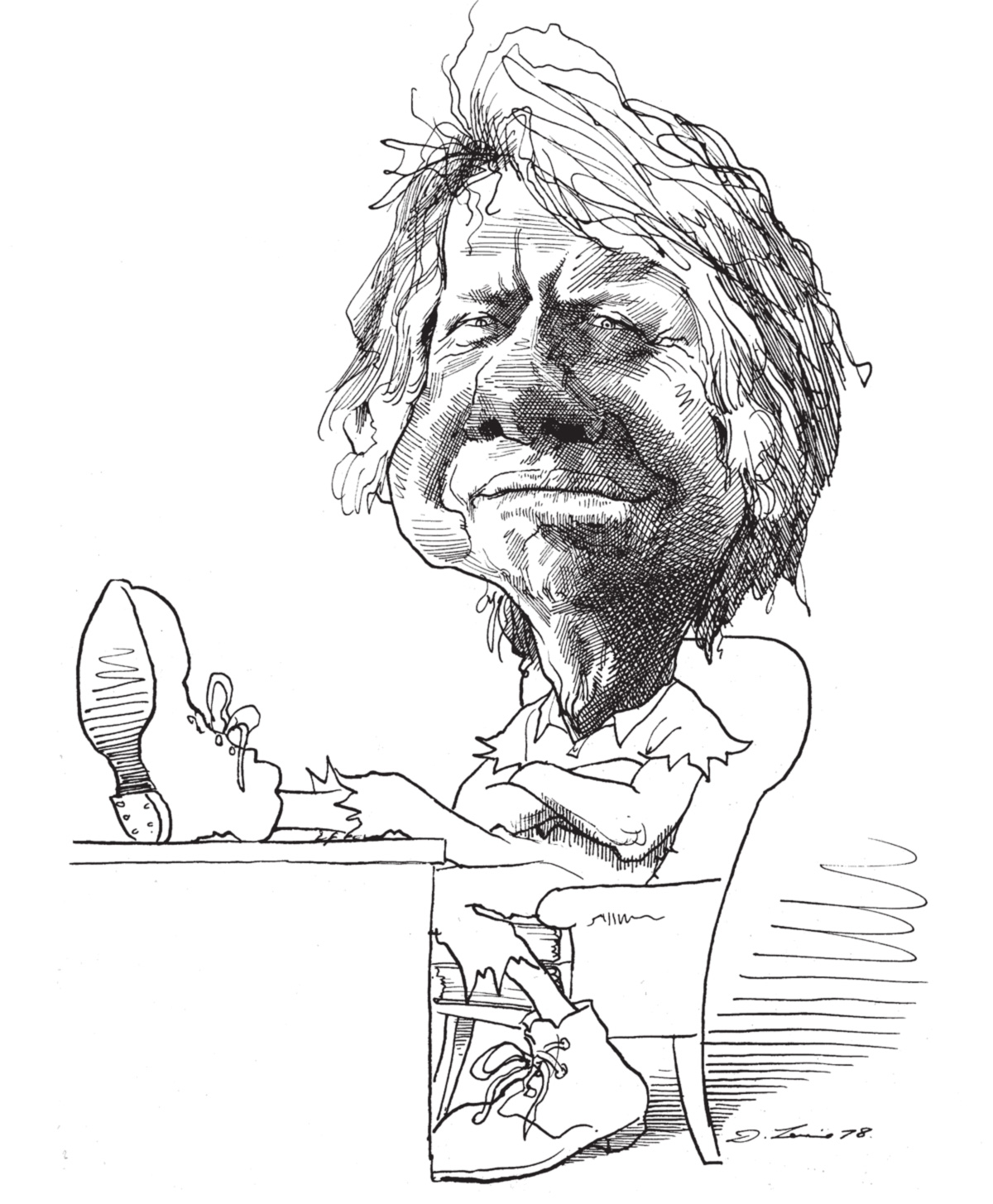

A partir daí, começou o ritual que prosseguiu nos quarenta anos seguintes. Quinta-feira sim, quinta não, um mensageiro da Review entregava um envelope no clube Heights Casino, onde Levine jogava tênis a poucos quarteirões de seu apartamento. O envelope continha fotos das pessoas que o ilustrador deveria retratar para a edição seguinte, juntamente com artigos a respeito dos personagens. Os textos sobre política eram digeridos rapidamente e Levine atacava o desenho com gula, tantas eram as possibilidades de humor que lhe ocorriam. Já os artigos sobre teoria musical, física ou poesia representavam um desafio. Julgava-se inculto. “Nunca estudei muito. Na escola só me dediquei ao vôlei”, relembra. Levine analisava as fotos minuciosamente à procura do elemento – o nariz, os olhos, o queixo, os cabelos, os óculos, a cabeça – que capturasse a essência da pessoa a retratar. Não raro essa essência só se revelaria à medida que desenhava.

O artista trabalhava em seu ateliê com todas as janelas cobertas para bloquear a luz natural mais crua, e utilizava somente pena (uma Gillot 102) e papel da marca Strathmore, de textura encorpada. Nunca usou legendas. “Se eu não conseguisse dar conta do recado, da mesma forma que Charlie Chaplin, palavra alguma poderia me ajudar”, diz ele. Cada ilustração lhe custava umas poucas horas de trabalho. Na terça-feira, o mensageiro voltava ao Casino para recolher o trabalho.

Inteligência e senso de humor garantem o seu lugar na história da arte. “Ele criou as melhores piadas visuais de todos os tempos”, afirma Sorel. Levine detesta boa parte da produção artística do século XX – é tão conservador em matéria de estilo como radical em matéria de política – e retratou Andy Warhol como Alfred E. Neuman [o personagem-ícone da revista Mad]. Também mostrou Picasso descarregando um caminhão de Picassos e a calota craniana de Claes Oldenburg como uma tampa de lata de lixo.

Depois que retratou Jackson Pollock lançando jatos de urina numa tela, diz ele, a Review parou de lhe pedir caricaturas de artistas modernos. “Claro que não foi uma decisão consciente”, explica o editor Silvers, acrescentando que a maior parte dos artigos sobre artistas era ilustrada com os trabalhos deles mesmos.

Hemingway pisa num tapete de pele de animal com cabeça de Hemingway. Patton aparece apequenado dentro de um coldre gigantesco. Kenneth Starr é um aiatolá. Osama bin Laden é uma barba longa e desgrenhada. Provavelmente a mais famosa dentre todas as ilustrações de Levine seja uma caricatura de Lyndon Johnson. Partindo de uma célebre foto em que o então presidente dos Estados Unidos levantava a camisa para exibir a cicatriz de uma recente cirurgia de vesícula, Levine criou a imagem, que se tornou ainda mais célebre, de Johnson levantando a camisa para revelar um mapa do Vietnã. Para a revista Time, o desenho capturou tanto a notória falta de refinamento do presidente quanto a cicatriz indelével que a guerra deixara na sua carne e na vida do país, e minou o mandato presidencial de forma mais eficaz do que qualquer foto. Robert Caro, biógrafo de Johnson, conta que essa caricatura suscita, até hoje, interesse maior junto aos leitores do que qualquer outro tópico ligado ao ex-presidente. “A foto em si já incomodava as pessoas, mas foi a caricatura que a fixou na consciência americana”, diz Caro.

Foi com Richard Nixon que Levine se mostrou o mais implacável e inesgotável. Produziu um Nixon caracterizado como capitão Queeg [personagem do livro O Motim do Caine, comandante despótico que enfrenta um motim durante a II Guerra Mundial], com bala de aço nas mãos, e um Nixon com fitas de gravador transbordando dos bolsos das calças. Há Nixon como Don Corleone, Nixon ao lado de Van Thieu mordendo sua canela como um cachorrinho e Nixon acompanhado de Mao Tse-tung. Há Nixon em forma de feto, Nixon beijando Brejnev, Nixon manipulando um fantoche com a forma do tenente William Calley [oficial responsável pelo massacre de My Lai]. O total de 66 caricaturas do ex-presidente não inclui os inúmeros Nixon que Levine desenhou para outras publicações.

Muitos críticos apontam Levine como o responsável pela ressurreição de uma forma de arte moribunda, e por capturar como ninguém o espírito do seu tempo. “Seus desenhos são de uma inteligência impiedosa e de uma injustiça desavergonhada”, escreveu Hilton Kramer, do New York Times, sobre uma exposição de caricaturas realizada em 1968. “Os futuros historiadores dos anos 60 vão encontrar nessas imagens o melhor retrato da amargura e das críticas que hoje tomam conta da nossa vida política.” Inevitavelmente, surgiu uma legião de aspirantes a Levine. “Nunca o imitei”, diz um deles. “Eu o copiava descaradamente.”

Levine acreditava que o poder corrompe e seu desdém por qualquer pessoa em posição de autoridade era apartidário. Tão desfavoráveis foram seus retratos de Bob Kennedy que a viúva, Ethel, o impediu de participar de um torneio de tênis organizado em memória do marido assassinado. John F. Kennedy, retratado dez vezes, não teve sorte melhor. Levine também mostrou Lyndon Johnson vertendo lágrimas em forma de crocodilo, e crocodilos vertendo lágrimas em forma de Lyndon Johnson. Acentuou cada ruga e vinco do rosto de Ronald Reagan. Considerava Bill Clinton (retratado nove vezes) um mentiroso dado a sofismas, um espertalhão e, na verdade, um republicano disfarçado: mostrava o presidente ora com a mão pousada numa pilha de Bíblias, ora comendo waffles, ora com um talo de grama entre os dentes, ora exibindo uma tromba de elefante.

Mas Levine também sabia a hora de parar. Sempre ensinou a ilustradores jovens que a caricatura fracassa quando distorce as pessoas além de qualquer possibilidade de reconhecimento. Só se permitiu uma exceção com J. Edgar Hoover (que retratou quatro vezes), mostrando-o como uma bolha disforme que lembrava uma ameba coberta de teias de aranha. Vale lembrar: foi Hoover quem confiscara o seu passaporte, décadas antes.

Levine admite sentir culpa pela maneira como retratou Marilyn Monroe, com um bastão de beisebol no ombro e os lábios muito inchados, cobertos por um excesso de batom, como se tivesse acabado de apanhar ou estivesse esperando levar uma surra. Também se arrepende de ter retratado Oscar Wilde com uma sapatilha de balé quase imperceptível enrolada num dos dedos: naquele tempo, explica hoje, a questão dos gays não sensibilizava ninguém. Uma mulher com quem não teve piedade foi Margaret Mead. Retratou-a com os seios desnudos para compensar todas as mulheres nativas que a antropóloga expôs em seus vários estudos ao longo dos anos.

Toda vez que Levine desenhou para publicações menos tolerantes do que a New York Review of Books, surgiam dificuldades. O New York Times recusou publicar uma caricatura de Nixon enfiando documentos numa trituradora de papel, e outra de Kissinger nu, com as costas tatuadas de bombas, além de um mapa do Vietnã, uma caveira e dois ossos cruzados. A New Yorker, por sua vez, deixou de publicar um desenho a lápis e aquarela mostrando George W. Bush com sua famosa jaqueta de aviador, pisando em fileiras de caixões cobertos com a bandeira americana. (A New Yorker afirma que Levine lhe enviou o trabalho por conta própria.)

Outro episódio envolvendo a New Yorker deixou o ilustrador bem mais aborrecido. Ele desenhara o líder palestino Mahmoud Abbas e o então primeiro-ministro israelense Ariel Sharon sentados em volta de uma mesa de reunião, e, a pedido da revista, diz ele, dispusera sinistras figuras encapuzadas brandindo metralhadoras atrás de Abbas. Em favor do equilíbrio (pelo menos na sua opinião), acrescentou mísseis descomunais ao lado de Sharon. Quando viu o desenho publicado, ficou chocado ao constatar que os mísseis de Sharon tinham sumido. Nunca antes, comenta ele, um trabalho seu tinha sido alterado sem que o consultassem. Depois disso, afirma, nunca mais recebeu encomendas da revista.

“Lembro de ter pensado que, com Sharon já tão ameaçador e gigantesco no desenho, as bombas eram excessivas”, rebate David Remnick, diretor de redação da New Yorker. E acrescenta: “Se a insinuação é de que fizemos a mudança por algum motivo político sinistro, afirmo, respeitosamente, que ele está enganado. O artigo não poupava Sharon, para dizer o mínimo. David Levine é um grande caricaturista político e publicou outras ilustrações conosco depois disso.” Contudo, a revista de fato parou de pedir trabalhos a Levine: seus novos desenhos exigiam um excesso de retoques.

A Review sempre se mostrou mais tolerante. Quando havia problemas, estavam relacionados à sexualidade. “A New York Review of Books é um tanto puritana”, diz Levine. A caricatura que acompanhava um artigo sobre o livro A Mulher do Próximo, de Gay Talese, mostrava o autor com a braguilha aberta, antes de o detalhe ofensivo ser eliminado. O pulôver de gola alta usado pelo escritor Philip Roth numa das caricaturas de Levine teve de ser trocado – pelo menos na opinião de Barbara Epstein, ele lembrava demais um prepúcio.

As imagens de Kissinger criaram ainda mais dificuldades. Embora tivesse publicado pelo menos dez delas, nenhuma especialmente benévola, a Review rejeitou uma, de 1982, em que Kissinger aparece como Atlas, carregando o planeta nos ombros e exibindo o que devia ser o menor pênis do mundo. (Tempos depois, o desenho foi exibido no Ashmolean Museum de Oxford e hoje consta de uma coleção particular.)

Dois anos mais tarde, a Review recusou outro Kissinger nu, possuindo uma mulher debaixo de uma colcha estampada com a bandeira americana. Pouco se vê da mulher, além da cabeça, que vem a ser um globo terrestre. “Simplesmente não nos pareceu que devíamos publicar”, diz Silvers. Levine levou o desenho para Victor Navasky, diretor da revista The Nation na época, que publicou a ilustração. E isso, por sua vez, despertou a fúria de várias feministas da equipe de Navasky, que se queixaram por Levine ter transformado a Terra numa mulher e, ao mostrá-la agarrada aos lençóis, insinuar que pudesse estar gostando da situação. Navasky convocou uma reunião e convidou Levine, que só piorou as coisas. “Expliquei que eu quis dizer que Kissinger estava fodendo com o mundo e, até onde eu saiba, 99% das pessoas fodem daquela maneira”, lembra ele.

Erica Jong, Woody Allen, Christopher Isherwood e Susan Sontag ficaram todos aborrecidos com Levine. Assim como Philip Roth, com quem Levine se encontrou na rua pouco depois de ter publicado uma caricatura do escritor. “O que foi que você fez com o meu lindo nariz goyish shtik [cristão e pequeno]?”, queixou-se o escritor. Truman Capote também simulou uma indignação exagerada. “Foi você o sujeito que mostrou a minha papada desse jeito!”, reclamou, puxando o excesso de pele que tinha no pescoço. Já outros, como Arthur Schlesinger Jr., gostaram de se ver retratados por Levine. “Schlesinger era um homem especialmente feio”, lembra Levine. “Devia estar esperando coisa muito pior.”

Levine acredita ter sido demitido pela Review. Na verdade, ele permaneceu sob contrato até o último dia de 2008, recebendo 4 800 dólares por mês (bem menos que os 12 mil dólares que chegou a ganhar), essencialmente pelo uso dos seus antigos desenhos. Levine não tem plano de saúde nem aposentadoria.

Seus amigos estão convencidos de que a Review tem uma dívida bem maior com ele. “Levine é a marca visual da revista”, diz Byron Dobell, ex-editor da Esquire e, por mais de quatro décadas, membro do grupo semanal de pintura com o qual Levine ainda se reúne. “Eles consumiram os seus desenhos por anos e anos. Vamos supor que ele fique completamente cego. Será que eles não têm mais nenhuma obrigação para com ele? É como se a Disney decidisse: ‘Vamos nos livrar do Disney. Ele ficou velho. Não precisamos mais dele.'” Uma série de problemas cardíacos, com todos os stents, pontes e marca-passos de costume, já tinha abalado o ritmo do artista antes mesmo dos seus problemas de visão. “Ainda não decidi se fiquei muito aborrecido ou se vou achar que estava mesmo na hora”, diz ele.

O filho de Levine, Matthew, responsável pela concessão de licenças de produtos com as caricaturas e quadros do pai, acredita que a Review, sabendo que um dia seria obrigada a prescindir do ilustrador envelhecido, já vinha usando os seus desenhos com menos frequência e menos destaque, antes de sua visão deteriorar. Levine nunca chegou a falar claramente dos seus problemas de saúde com os editores, mas, a partir de 2006, os efeitos da doença não podiam mais ser ignorados. Os novos trabalhos a lápis talvez fossem aceitáveis se o autor fosse outro – uma caricatura da série mais recente, retratando Barack Obama, chegou a ser publicada. Mas faltava-lhes a precisão lapidar e a eloquência cáustica dos trabalhos anteriores.

“Esses desenhos não são o que aprendemos a esperar de David Levine”, teria comentado Robert Silvers, segundo versão do artista. Silvers, por sua vez, afirma ter sido muito mais delicado. “Acho que simplesmente paramos de usar os desenhos dele, dizendo que sentíamos muito.” Levine não discutiu. “Concordei que os desenhos não estavam bons”. Em seguida, conta, rasgou a maior parte dos trabalhos rejeitados.

Ele ainda sustenta que, com o tempo, a qualidade dos seus trabalhos a lápis teria melhorado. Alguns de seus colegas, como Jules Feiffer, concordam. O “desrespeito insensível” da Review para com Levine, escreveu Feiffer em fevereiro de 2007, “destoa espantosamente” da longa tradição de “consciência intelectual e decência” da publicação. E conclui que “o maior caricaturista da segunda metade do século XX merecia melhor tratamento da parte de vocês”.

Matthew Levine, que também atua como diretor de Comunicação e Marketing de uma sociedade de pesquisa para a prevenção da cegueira, posição que já ocupava antes dos problemas do pai, é menos severo com a Review. A seu ver, o que pode parecer insensibilidade deriva do fato de que ninguém, na revista, soube lidar com situação tão delicada. Só que a mágoa e o impacto financeiro são reais. “Meu pai não vai acabar na fila de nenhum sopão de caridade, mas a renda dele diminuiu dramaticamente”, diz. Um divórcio no passado distante já tinha reduzido parte do seu patrimônio, enquanto a outra parte está comprometida em imóveis.

Resta o valor de sua obra. Embora seja proprietário quase único de seus óleos e aquarelas, essa produção em estilo realismo socialista está fora de moda; mesmo seus admiradores estão preferindo vender – ou doar – a comprar novos quadros. Surpreendentemente, sequer as caricaturas, comercializadas entre 4 mil e 6 mil dólares pela Forum Gallery de Nova York, estão tendo saída. “Ninguém tem procurado por elas. Talvez eu precise morrer primeiro”, constata Levine. Na verdade, muitas delas já estão em museus e arquivos. Só a Biblioteca do Congresso, em Washington, tem 76.